Setiap kali satu jurnalis dibungkam, dunia kehilangan sepasang mata dan telinga. Gaza kini hampir buta dan tuli di mata dunia, karena mereka yang membawa cahaya justru dipadamkan satu per satu.

Oleh: Ahmadie Thaha

Ceknricek.com–Kalau ada piala dunia untuk “cara paling efektif membungkam kebebasan pers,” Israel sudah pasti juara bertahan. Menurut catatan Committee to Protect Journalists (CPJ), sejak perang di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, sedikitnya 184 jurnalis Palestina terbunuh.

Itu angka resmi, yang bahkan bisa lebih tinggi jika kita percaya serikat jurnalis lokal. Untuk perbandingan, selama lebih dari 30 tahun sejarah CPJ, tak ada konflik di dunia yang membunuh jurnalis sebanyak ini.

Perang Irak? Berdarah. Perang Suriah? Brutal. Perang Ukraina? Mematikan. Tapi Perang Gaza —ia bukan sekadar konflik; ia sudah menjadi kuburan massal jurnalis.

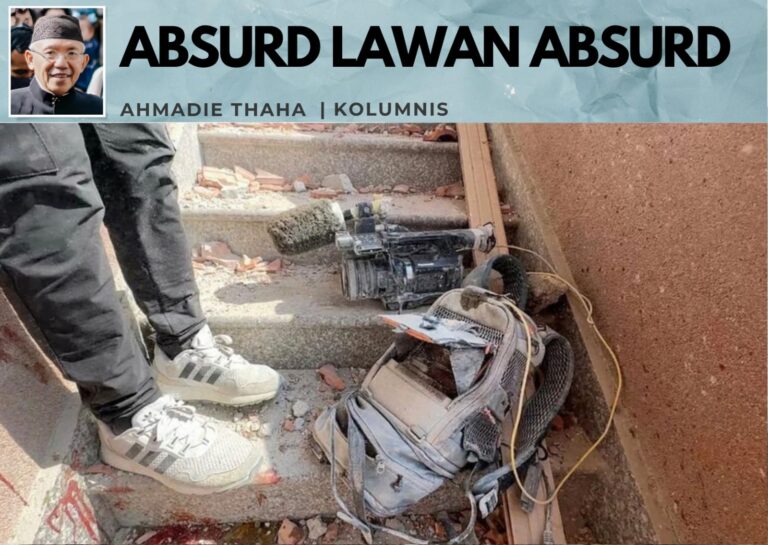

Dan daftar itu terus bertambah. Pada Senin, 25 Agustus 2025, serangan udara Israel menghantam Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk empat jurnalis yang tengah meliput di lokasi.

Serangan pertama menghantam area sekitar rumah sakit, menewaskan Hossam al-Masri, kameramen Reuters yang sedang mengoperasikan siaran langsung.

Pada detik itu pula, siaran video Reuters terputus di tengah layar dunia. Tak lama kemudian, ketika tim penyelamat, jurnalis, dan warga sipil bergegas ke lokasi ledakan, serangan kedua datang. Tiga jurnalis lain tewas seketika.

Mereka adalah Mohammed Salama, jurnalis foto untuk Al Jazeera, Mariam Abu Daqa, kontributor untuk The Independent Arabic dan Associated Press, dan Moaz Abu Taha, jurnalis lepas yang bekerja untuk jaringan NBC.

Empat nama baru, empat nyawa lagi yang diputus, empat suara yang seharusnya menjadi saksi, kini hanya tinggal arsip.

Ironinya, dunia internasional tetap saja mengeluarkan apa yang disebut aktivis Palestina sebagai verbal condemnation. Kutukan manis yang terdengar gagah di podium PBB tapi tak lebih berguna dari status panjang di Facebook.

Para pejabat tinggi, diplomat, hingga presiden negara besar tampil serius di depan kamera, mengerutkan dahi, mengucapkan “kami prihatin, kami mengecam.” Lalu… selesai. Besoknya, rudal kembali meluncur, jurnalis kembali mati, dan pernyataan baru dicetak ulang dengan sedikit variasi kata sifat.

Saking seringnya, “verbal condemnation” kini sudah jadi semacam genre humor internasional. Bayangkan: setiap kali kantor berita di Gaza dibom, sebuah mesin global otomatis mengeluarkan kalimat template— “We strongly condemn this attack and call for restraint.” Sudah seperti notifikasi WhatsApp dari grup keluarga: muncul, dibaca, diabaikan.

Lalu muncul pertanyaan yang lebih pahit: kalau dunia hanya bisa mengutuk, siapa yang akan melindungi para jurnalis di Gaza? Mereka yang berlari sambil memegang kamera, menulis berita dengan lampu seadanya, menyiarkan kebenaran meski tahu nyawanya bisa diputus kapan saja.

Jawabannya datang dalam bentuk ide-ide. Ada yang serius, ada yang gila, ada yang satir, ada pula yang terdengar seperti sketsa komedi politik. Tapi seperti kata pepatah lama: ketika kenyataan sudah absurd, maka hanya ide-ide absurd yang bisa terdengar masuk akal.

Maka mari kita berkenalan dengan parade gagasan ini —sebuah katalog tragis, yang lahir dari para jurnalis, aktivis, pengacara, dan sejarawan yang bosan dengan kutukan tanpa gigi. Wawancara dilakukan oleh tim Columbia Journalism Review serta Simon and June Li Center for Global Journalism.

Dari Ruang Redaksi yang Runtuh: Youmna ElSayed

Kita mulai dengan Youmna ElSayed, koresponden Al Jazeera asal Gaza yang kini terpaksa pindah ke Kairo. Ia kehilangan rekan kerja, melihat kantornya hancur, dan tetap harus menyalakan kamera setiap hari.

ElSayed berkata, laporan-laporan formal tidak ada artinya. Komite, organisasi, resolusi —semuanya terasa seperti tumpukan kertas yang hanya berguna untuk mengipasi muka di musim panas.

Bagi ElSayed, yang dibutuhkan sekarang bukan “investigasi internasional” atau “laporan resmi,” melainkan tindakan konkret untuk melindungi jurnalis Gaza.

Sebab, kata dia, mereka sudah terlalu lama dibiarkan menjadi sasaran empuk. Tapi dunia memang punya bakat khusus: makin banyak laporan, makin sedikit tindakan.

Mogok Buruh Berita: Sharif Abdel Kouddous

Sharif Abdel Kouddous, jurnalis senior asal Mesir yang kini menulis untuk Drop Site News, punya ide sederhana tapi radikal: mogok kerja global.

Bayangkan jika New York Times, The Guardian, Le Monde, dan ratusan media lain sepakat tak terbit selama satu hari. Tidak ada berita saham, tidak ada resep masakan, tidak ada gosip selebriti. Hanya satu pesan di layar kosong: “Kami mogok, karena jurnalis kami dibunuh di Gaza.”

Mogok kerja pernah jadi senjata buruh pabrik, sopir bus, sampai petani tebu. Kenapa jurnalis tidak boleh mencobanya? Mereka juga buruh, hanya saja buruh berita.

Tapi masalahnya: apakah industri media global mau menahan nafsu klik, iklan, dan trafik? Di situlah satirnya. Jurnalis Gaza bisa mati tiap hari, tapi jurnalis global masih harus mengejar deadline untuk artikel “10 Tips Agar Tidur Nyenyak.”

Disclaimer di Awal Berita: Arwa Damon

Arwa Damon, mantan reporter CNN yang kini aktif di bidang kemanusiaan, punya ide yang lebih teatrikal. Menurutnya, setiap berita tentang Gaza seharusnya dibuka dengan disclaimer jujur:

“Israel melarang jurnalis masuk Gaza. Oh ya, sudah lebih dari 200 jurnalis terbunuh.”

Bayangkan menonton berita CNN dengan gaya iklan rokok: “Peringatan: berita ini mungkin bias karena satu pihak telah membunuh hampir semua saksi independen.”

Kedengarannya lucu, tapi justru itulah kejujuran. Media selama ini sering menyajikan kutipan dari juru bicara militer Israel tanpa konteks. Seolah-olah fakta bisa datang dari mulut yang sudah terbukti berkali-kali menargetkan jurnalis.

Damon ingin publik melihat absurditas ini secara gamblang, meski dengan cara komikal.

Sanksi untuk Darah, Bukan Hanya untuk Minyak: Fadi Quran

Fadi Quran, aktivis Palestina yang bekerja di organisasi kampanye global Avaaz, mengingatkan: dunia pernah bisa bertindak tegas.

Ketika jurnalis Jamal Khashoggi dibunuh oleh agen Saudi di Istanbul, ada sanksi. Ketika Belarus memaksa pesawat sipil mendarat untuk menangkap jurnalis, ada sanksi. Ketika Rusia menyerang Ukraina, sanksi datang berderet seperti undangan pesta.

Tapi Gaza? Hampir nihil. Quran dengan getir bertanya: apakah darah jurnalis Palestina tidak semahal darah jurnalis lain? Atau barangkali, seperti minyak, nilai darah juga tergantung geopolitik.

Poster Wajah di Halaman Depan: Omar Shakir

Omar Shakir, direktur Human Rights Watch untuk Israel-Palestina, punya ide visual. Bayangkan halaman depan The New York Times atau The Guardian yang biasanya penuh berita, tiba-tiba hanya berisi ratusan wajah jurnalis Gaza yang terbunuh.

Bukan sebagai “ilustrasi tambahan,” melainkan sebagai headline penuh. Mata-mata yang kini tak bisa lagi menatap dunia, wajah-wajah yang pernah jadi saksi, kini terpajang sebagai pengingat bahwa berita tidak datang dari langit.

Sederhana, tapi mengguncang.

Menyelamatkan Arsip: Shrouq Aila

Shrouq Aila, jurnalis Gaza dari kantor Ain Media, tahu betul bahwa membunuh jurnalis hanyalah setengah cara. Setengah lainnya adalah membunuh narasi.

Facebook, Instagram, dan TikTok rajin menghapus konten Palestina dengan alasan “pelanggaran kebijakan.” Akibatnya, foto, video, dan laporan yang sempat lolos dari rudal bisa tetap hilang di ruang digital.

Aila mengusulkan: buatlah arsip permanen dari semua karya jurnalis Gaza. Entah di server internasional, blockchain, atau perpustakaan maya. Biarlah suara mereka tetap hidup, meski tubuh mereka sudah tiada.

Flotilla Pena: Mohammed El-Kurd

Penyair dan jurnalis Palestina, Mohammed El-Kurd, yang dikenal dengan orasi tajam, mengusulkan aksi teatrikal: konvoi ratusan jurnalis internasional menuju Rafah.

Bayangkan ratusan wartawan dengan rompi bertuliskan PRESS, tripod di tangan, berbaris seperti Avengers minus efek CGI.

Jika Mesir menghalangi, itu berita. Jika Israel menembaki, itu skandal global. Jika berhasil masuk, itu sejarah.

Apa pun hasilnya, dunia akan menonton. Dan itulah yang El-Kurd mau: sebuah pertunjukan moral yang memaksa kamera dunia tidak lagi berpaling.

Teman Sebangku ala TK: Nader Ihmoud

Nader Ihmoud, jurnalis Palestina-Amerika, punya ide nyeleneh: setiap jurnalis Palestina harus ditemani oleh satu jurnalis Barat. Seperti sistem teman sebangku di sekolah dasar. Bedanya, kali ini teman sebangku adalah Wolf Blitzer atau Anderson Cooper.

Satir ini menyindir kenyataan pahit: nyawa jurnalis Barat lebih diperhitungkan. Kalau CNN ikut tidur di lantai Gaza, mungkin rudal akan berpikir dua kali sebelum jatuh. Lucu, getir, dan menyakitkan.

ICC dan Hukum Internasional: Kenneth Roth

Kenneth Roth, mantan direktur Human Rights Watch, bicara lebih serius. Ia menegaskan: membunuh jurnalis adalah kejahatan perang. Bukan sekadar “efek samping” atau “collateral damage.”

Ia mendorong International Criminal Court (ICC) untuk secara khusus menuntut Israel atas kejahatan perang terhadap jurnalis. Masalahnya, ICC terkenal lamban.

Jurnalis terbunuh hari ini, mungkin pengadilan baru rapat lima tahun lagi. Tapi tetap, suara Roth penting: kalau hukum internasional tak bisa melindungi jurnalis, maka ia hanya teater kosong.

Tekanan Meja Perundingan: Trevor Timm

Trevor Timm, direktur Freedom of the Press Foundation, mengingatkan bahwa ada alat diplomasi lain: meja perundingan.

Uni Eropa dan AS punya hubungan militer-ekonomi dengan Israel. Kenapa tidak menjadikan perlindungan jurnalis sebagai syarat dalam negosiasi?

Timm menyindir: kalau kontrak gas saja bisa masuk perundingan, kenapa nyawa jurnalis tidak?

Kritik Narasi Media: Assal Rad

Assal Rad, sejarawan media dan penulis, menyoroti persoalan yang lebih dalam: narasi.

Media Barat terlalu sering memperlakukan klaim Israel sebagai fakta, sementara suara Palestina hanya jadi catatan pinggir.

Rad meminta: pusatkan narasi Palestina. Jangan lagi sekadar mengutip “militer Israel mengatakan…” tanpa memberi ruang yang setara untuk mereka yang hidup dan mati di Gaza.

Blackout Satu Jam: Hind Hassan

Hind Hassan, jurnalis dokumenter asal Irak yang kini bekerja untuk Vice, mengusulkan aksi global sederhana: blackout satu jam.

Bayangkan, pada jam tertentu, semua saluran TV dan portal berita mematikan siaran. Layar hitam, tulisan putih: “Journalism is not a crime.”

Kedengarannya seperti seni avant-garde. Tapi justru di situlah kekuatannya. Dunia akan bertanya-tanya: kenapa hening? Dan jawabannya: karena 200 lebih jurnalis sudah dibungkam untuk selamanya.

Watchdog Media: Lila Hassan

Terakhir, Lila Hassan, jurnalis independen, menekankan perlunya watchdog etika media. Bukan hanya melawan Israel, tapi juga melawan ruang redaksi sendiri yang sering gagal.

Menurutnya, jurnalis senior, terutama yang punya posisi aman, seharusnya berani “menampar” newsroom mereka sendiri ketika liputan tentang Gaza bias dan memalukan. Jangan biarkan nama besar media jadi tameng untuk narasi yang salah.

-000-

Walhasil, kalau dibaca sekilas, semua ide ini terdengar gila. Mogok global? Disclaimer kayak iklan rokok? Konvoi wartawan ala Avengers? Teman sebangku Wolf Blitzer? Blackout satu jam?

Tapi ingatlah: kenyataan di Gaza lebih gila daripada semua satire ini. Ratusan jurnalis dibunuh, kantor media dihancurkan, arsip dihapus, dan dunia hanya bisa “mengecam keras.”

Dan bahkan ketika Anda membaca tulisan ini, daftar itu belum berhenti. Nama-nama seperti Hossam al-Masri, Mohammed Salama, Mariam Abu Daqa, dan Moaz Abu Taha baru saja ditambahkan, hanya karena mereka melakukan pekerjaan yang sama dengan Anderson Cooper, Wolf Blitzer, atau Christiane Amanpour —merekam kebenaran.

Itulah kenapa satire ini tidak sekadar lucu. Ia adalah strategi untuk membuka imajinasi politik. Kalau jalan normal sudah buntu, kenapa tidak mencoba jalur gila? Bukankah kegilaan juga cara bertahan hidup di dunia yang sudah kehilangan akal sehat?

Kita boleh tertawa pahit membaca ide-ide ini. Tapi jangan lupa: di balik tawa itu ada fakta dingin.

Setiap kali satu jurnalis dibungkam, dunia kehilangan sepasang mata dan telinga. Gaza kini hampir buta dan tuli di mata dunia, karena mereka yang membawa cahaya justru dipadamkan satu per satu.

Mungkin sudah saatnya kita berhenti hanya mengutuk sambil menyeruput kopi, lalu mulai melakukan sesuatu —bahkan jika itu terasa mustahil. Karena di zaman ketika kewarasan sudah menyerah, hanya kegilaan yang bisa menyelamatkan akal sehat.

Cak AT – Ahmadie Thaha

Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 26/8/2025