Ceknricek.com -- Sejak kumpulan surat-surat pribadinya diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Door Duisternis Tot Licht (1911) dan diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang, cahaya Kartini terus benderang melebihi masa hidupnya yang pendek.

Meski begitu, cahaya kehidupan Kartini semakin bersinar setelah kematiannya. Bahkan, setelah terbentuknya negara Republik Indonesia yang merdeka, ia hadir sebagai model utama yang memberi inspirasi bagi gerakan perempuan di Indonesia.

Pemikiran Kartini

Lahir pada 21 April 1879 dari keluarga bangsawan Jawa yang menempatkan pendidikan modern sebagai kunci kemajuan, Kartini tumbuh sebagai warga dunia yang percaya bahwa pendidikan bagi kaum perempuan adalah kunci penting emansipasi manusia-atau paling tidak, bagi masyarakat Jawa tempatnya tinggal.

Kartini dengan Keluarga. Sumber : Wikimedia

Semasa lajang sebagai perempuan mandiri, Kartini telah melahirkan sejumlah tulisan, seperti “Upacara Perkawinan pada Suku Koja” yang terbit di Holandsche Lelie saat berusia 14 tahun. Begitupun ide-ide yang tertuang dalam surat-menyurat dengan sahabat penanya.

Setelah pernikahannya dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djojodiningrat, Kartini merasakan horison pemikirannya berkembang. “Di rumah orang tua saya dulu, saya sudah tahu banyak. Tetapi di sini, di mana suami saya bersama saya memikirkan segala sesuatu, di mana saya turut menghayati seluruh kehidupannya, turut menghayati pekerjaannya, usahanya, maka saya jauh lebih banyak lagi menjadi tahu tentang hal-hal yang mula-mula tidak saya ketahui. Bahkan tidak saya duga, bahwa hal itu ada,” tulis Kartini kepada Nyonya Abendanon yang menjadi sahabat penanya (Surat kepada Ny. R.M. Abendanon-Mandri, 10 Agustus 1904).

Kartini dan Suami. Sumber : IDN Times

Dikutip dari Kartini; Cinta yang Tak Hancur dan Lebur, Andi Achdian, ia juga sempat merencanakan menulis sebuah saga berupa kisah sejarah tanah Jawa sebagaimana digagas suaminya dalam surat bertiti mangsa 11 Desember 1903 kepada Abendanon.

Suami saya ingin sekali melihat saya menulis buku tentang saga dan legenda tanah Jawa. Dia akan mengumpulkan bahannya untuk saya, dan kami akan bekerja bersama-sama menyusun buku itu. Senang sekali membayangkan yang demikian. (Surat kepada Mr. J.H. Abendanon & Nyonya, 11 Desember 1903).

Tanda bahwa pemikiran Kartini yang semakin berkembang dan matang bisa dilihat dalam surat terakhirnya kepada Nyonya Abendanon terkait rencana pemerintah menyelidiki akar kemiskinan masyarakat Jawa. Kartini menulis bahwa akar sesungguhnya kemiskinan orang Jawa terletak pada masalah pajak dari kebijakan yang dibuat pemerintah kolonial sendiri.

Apa sebab orang Jawa menjadi begitu miskin? Pemotong rumput, yang penghasilannya tiap-tiap hari 10 atau 12 sen dipungut pajak pencaharian. Untuk tiap ekor kambing atau domba yang disembelih, harus dibayar pajak 20 sen. Demikianlah penjual sate, yang tiap hari menyembelih dua ekor kambing, membayar pajak tiap tahun f. 144,-. Dan berapakah penghasilannya? Hanya cukup untuk hidup.’ (Surat kepada Ny. R.M. Abendanon-Mandri, 10 Agustus 1904).

Gagasan seperti itulah yang kelak akhirnya menjadi landasan kritik kaum pergerakan antikolonial terhadap kebijakan pemerintah Hindia-Belanda saat itu.

Kartini di dalam Surat

Ada satu kisah pilu yang membayangi diri Kartini dan kelak akan terus mengusik hidupnya. Dalam kisah yang ia layangkan kepada Abendanon, dan ia gaungkan hingga akhir hayatnya tersebut sangat mencerminkan bagimana Kartini merupakan sosok individu yang mudah terusik oleh penderitaan orang lain .

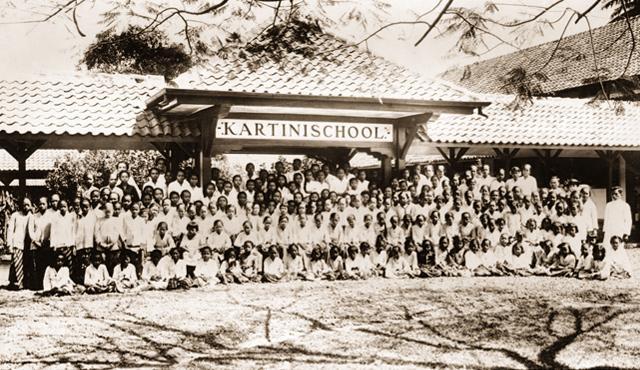

Kartini School. Sumber : Rumah Belajar Ilalngan

Tadi siang kami demikian terharu oleh suatu contoh kesengsaraan hidup. Seorang anak berumur 6 tahun menjual rumput. Anak itu tidak lebih besar dari kemenakan kami yang kecil. Penjual rumput itu sama sekali tidak tampak, seolah-olah ada dua berkas rumput berjalan-jalan di jalan. Ayah menyuruhnya datang dan disitu kami mendengar cerita. Seperti ratusan, kalau tidak ribuan lainnya. Anak itu tidak berayah. Ibunya pergi bekerja. Di rumah masih ada dua orang adik. Ia yang sulung. Kami bertanya apakah dia sudah makan. ‘Belum’, mereka hanya makan sehari satu kali nasi, malam hari apabila ibunya datang. Sore mereka makan kue tepung aren seharga sepeser. Dari penjual kecil saya melihat kemenakan saya, sebesar dia. Saya ingat apa yang kami makan tiga kali sehari. Dan hal itu bagi saya sangat asing, sangat aneh rasanya! Kami memberinya makan, tetapi tidak dimakannya; nasinya dibawa pulang.

Pandangan saya membuntuti si Buyung yang bersenjatakan pikulan dan pisau rumput, sampai akhirnya dia tidak tampak lagi. Sungguh suatu hal yang tidak terpikirkan dalam benak dan hati saya! Saya malu sekali memikirkan kepentingan pribadi. Saya berpikir-pikir dan mengelamun tentang keadaan saya sendiri dan di luar, di sekeliling saya demikian banyaknya orang yang hidup menderita dan sengsara. Seolah-olah udara tiba-tiba bergetar disebabkan oleh suara orang menderita di sekeliling saya yang menjerit, mengerang dan mengeluh. Lebih keras lagi dari suara mengerang dan mengeluh, terdengar bunyi mendesing dan menderau dalam telinga saya: Bekerja! Bekerja! Bekerja! Berjuanglah membebaskan diri. Baru setelah kamu bekerja membebaskan diri, akan dapatlah kamu menolong orang lain! (Surat Kepada Nyonya R.M. Abendanon – Mandri, 18 April 1902).

Uraian Kartini tentang nasib si buyung telah membawa kita pada sifat seorang individu yang mudah terusik oleh penderitaan orang lain. Ia mewakili watak universal tentang sosok manusia—sebagian kecil di antara mereka—yang mencurahkan hidup untuk kepentingan orang lain.

Konsekuensinya ia tidak lagi dapat merasakan kegembiraan pribadi dalam hidup sendiri selain segala masalah yang menjadi perhatian di lingkungan sekitarnya. Suara orang kelaparan dan sekarat di dunia ini terus menghantui mereka (Zeldin, 1998: 248).

Selain kepekaan emosional, Kartini juga memiliki semangat dan keyakinan revolusioner tentang perkembangan sejarah masyarakatnya sendiri. Kepada Stella ia menulis keyakinannya tentang itu:

Perubahan dalam seluruh dunia Bumiputera kami akan terjadi; titik baliknya sudah ditakdirkan. Tetapi kapan? Inilah masalahnya. Kita tidak dapat mempercepat jam revolusi. Mengapa justru kami di dalam rimba ini, di dalam daerah pedalam yang jauh, di ujung negeri, mempunyai pikiran memberontak demikian! Teman-teman saya di sini berkata, bahwa lebih bijaksana bagi kami jika kami tidur dulu 100 tahun lamanya—kalau kami bangun kembali, maka saat itulah waktu yang baik untuk kami … (Surat kepada E.H. Zeehandelaar, 6 November 1899).

Seperti kisah Putri Tidur yang menunggu kedatangan seorang pangeran untuk membangunkannya dengan sebuah ciuman, Kartini tidak perlu tidur 100 tahun lamanya. Revolusi datang dan menciumnya. Kartini pun bangkit dari tidurnya dalam wujud imajiner seorang perempuan yang memberi inspirasi tentang kemajuan dan semangat revolusioner dalam suasana Indonesia merdeka.

Ini adalah bagian menarik dalam korespondensi Kartini dengan Stella, sekaligus menjelaskan penjelajahan horison berpikirnya sebagai perempuan muda berusia 20 tahun yang melampaui gagasan pria-pria radikal bangsanya saat itu. Ada beberapa pengandaian yang terungkap dalam korespondensi itu.

Namun sayang, usia Kartini pendek saja. Ia meninggal pada usia 25 tahun, tak lama setelah melahirkan seorang bayi lelaki yang sehat pada 17 September 1904. Segala rencananya untuk membuat tulisan mewakili pemikirannya yang matang tidak sempat terwujud.

Sang suami, R.M. Djojo Adiningrat, menulis dengan nada elegiac tentang kematian istrinya. ‘Dengan halus dan tenang ia menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam pelukan saya. Lima menit sebelum hilangnya (meninggal), pikirannya masih utuh, dan sampai saat terakhir ia tetap sadar. Dalam segala gagasan dan usahanya, ia adalah Lambang Cinta, dan pandangannya dalam hidup demikian luasnya… Jenazahnya saya tanam keesokan harinya di halaman pesanggrahan kami di Bulu, 13 pal dari kota.’ (Soeroto, 1977: 178).

Jauh setelah kematian Kartini, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menamakan buletin resmi mereka sebagai Api Kartini. Pemberian nama tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap cita-cita emansipasi perempuan yang diimpikannya itu.

Atas perjuangan organisasi perempuan itulah, kelak Kartini secara resmi ditetapkan menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 Mei 1964. Ia menganugerahi Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Indonesia.

Dalam dekade selanjutnya, di bawah pemerintahan Orde Baru, hari kelahirannya menjadi bagian perayaan nasional di Indonesia yang menegaskan sosoknya sebagai simbol budaya tentang emansipasi perempuan di Indonesia.

Setiap tanggal 21 April, kita juga merayakan hari kelahirannya sebagai salah satu hari besar dalam kalender nasional kita di Indonesia. Namun, perayaan itu pula yang melupakan warisan Kartini yang paling berguna dalam sejarah; pemikirannya! (Diolah dari Kartini; Cinta yang Tak Hancur dan Lebur; Andi Achdian)