Ceknricek.com -- Endang Caturwati bukan hanya sebuah nama. Perempuan cerdas kelahiran Bandung (Cibangkong), 25 Desember 1956 ini, bagi saya, bukan hanya perempuan pertama yang menjabat Ketua (Rektor) Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) --yang berubah menjadi Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI)-- Bandung.

Juga, bukan hanya sebagai perempuan pertama yang mencapai jabatan akademis tertinggi sebagai Guru Besar (Profesor) Ilmu Seni Pertunjukan. Bahkan, bukan sekadar perempuan pertama yang menjabat Direktur Kesenian dan Pembinaan Film di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dia, sosok perempuan Indonesia yang mempunyai kesadaran dan antusiasme sebagai pekerja dan pendidik seni, sekaligus penggiat budaya multi talent yang multi dimensional.

Nama perempuan cerdas ini melekat sebagai praktisi dan pendidik kesenian yang selalu memelihara simpati dan empati pada kehidupan sesama, menghidupkan apresiasi terhadap karya kreatif seniman dan budayawan lain, serta memberi respek (sekaligus) membela seniman --budayawan dan siapa saja yang 'tersingkirkan' dan 'terpinggirkan'. Dia mencintai kemanusiaan. Pada dirinya, melekat kreativitas dan inovasi, yang memungkinkannya mampu 'melahirkan' invensi di dunia seni dan budaya, khasnya seni pertunjukan.

Dia seorang yang konsisten dan konsekuen bergelut di tengah medan seni dan budaya menghadapi perkembangan era industri dan informasi, serta sangat cepat merespon dinamika perubahan ke era konseptual (era Industri 4.0). Saya, mengenal dan bersentuhan kreatif dengannya sejak paruh kedua dekade 1970-an, sampai peluncuran buku kiprahnya (Pok, Pek, Prak Endang Caturwati di Tatar Sunda dan Perempuan Indonesia, Dulu dan Kini) di Paguyuban Pasundan (Sabtu, 21/12/19).

Analisis Endang Caturwati atas setiap persoalan seni, jernih dan fokus mengartikulasi realitas, tentang bagaimana dunia seni (tradisional maupun kontemporer) Indonesia mesti menghadapi berbagai fakta brutal, baik internal maupun eksternal (terutama pusaran arus besar globalisasi --George Soros dan glokalisasi-- Philip Kotler). Dia menangkap dengan jernih tantangan sekaligus ancaman perkembangan seni budaya global, dan melihat peluang besar untuk melakukan transformasi kesenian (khasnya seni pertunjukan Indonesia).

Sumber: Denimulyanasasmita

Sumber: Denimulyanasasmita

Naluri insaniahnya sebagai penari --penggiat seni sejak usia dini-- yang mendorongnya memilih jalan pendidikan, mulai sekolah menengah karawitan, akademi seni tari (ASTI) di Bandung. Lalu, Sarjana Seni di Fakultas Seni Pertunjukan - Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, 1986; dan Magister Seni (1992) dan Doktor Ilmu Budaya (2006) di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Proses pendidikan yang mengasah ketajaman kecendekiaannya.

Guru Besar ilmu seni pertunjukan diperolehnya berkat kesungguhan memadu-harmoni kecakapan nalar, naluri, rasa dan dria dengan terus berkreasi (mengembangkan kreativitas dan inovasi), mengajar, meneliti dan menulis beragam buku terkait dengan bidangnya. Tapi, di tengah pergerakan hidup dengan tingkat kesibukan kreatif dan inovatif yang tinggi itu dia tak kehilangan fokus menjalankan fungsi domestik sebagai istri, pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya sebagai ibu.

Sumber: Istimewa

Sumber: Istimewa

Dukungan Almarhum suaminya, Asep Djaja --seorang geolog yang apresiator seni, memungkinkan Endang mengharmonisasi fungsi domestiknya, sesanding dengan fungsi global dan universalnya. Almarhum suaminya, sangat paham kiprah dan 'magma kreatif' dirinya.

Adanya Tak Meniadakan yang Lain

Cerdas, ulet, terampil, tangkas, tanggon, ikhlas dan tuntas dalam bekerja dan berkarya adalah ciri khas Endang sejak belia. Dia tak pernah berhenti berkiprah dan berkreasi. Dan yang paling menarik adalah proses interaksi dimensi kedalaman insaniahnya sebagai cendekiawan muslim yang mampu memadu-padan nilai artistik, estetik dan etik dalam satu tarikan napas. Pada karya-karyanya mutakhir, terlihat supra religiusitasnya sebagai seorang muslimah.

Foto: semhaesy

Foto: semhaesy

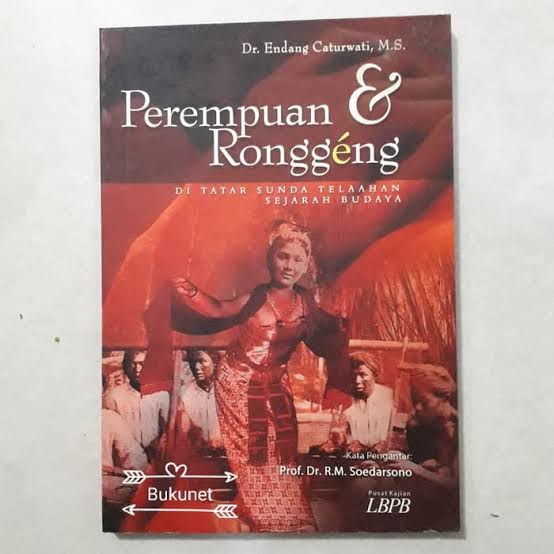

Aksi kreatif Endang Caturwati, menapaki beberapa fase mile stone. Mulai dari fase early creativity (ketika dia sebagai gadis kecil menampilkan Tari Payung, Tari Tempurung, sampai keterlibatannya dalam Tari Merak yang legendaris). Lalu, fase creativity kick off, lewat karya koreografinya Nyi Ronggeng (1978) dan Nyi Sumur Bandung (1978) --yang menginspirasi saya menulis artikel tentang dia, Ronggeng Intelek di Majalah Variasi, pada tahun yang sama. Lantas, intelektualitasnya sebagai penari berpendidikan terus berkembang. Lewat karyanya itu dia mengekspresikan 'pemberontakan' melihat realitas hidup para ronggeng yang pedih, dan narapidana anak-anak yang dibekap kemiskinan struktural persisten. Naluri advokatifnya juga terlihat ketika Tari Jaipong --karya Gugum Gumbira, dianggap tak patut disajikan di acara-acara formal, terutama di Gedung Pakuan --kediaman resmi Gubernur Jawa Barat.

Transformasi kreatif Endang tak berhenti dan membentuk perspektif positif dalam melihat Jaipong sebagai rekonstruksi tari tradisi (Ketuk Tilu, Dombret, Cokek, Tayub, dan lainnya) yang dikreasikan sesuai perkembangan zaman. Dia menilai, semestinya, upaya kreatif semacam itu beroleh ruang yang memadai. Pemikiran ini merupakan intellectuality cadre (bingkai intelektual) seni yang kokoh dalam melihat persoalan.

Foto: semhaesy

Foto: semhaesy

Upaya Endang 'menggali sumur' peradaban lewat karyanya, menghidupkan gairah dan ghirah seni tradisi menghadapi pusaran arus besar globalisasi dan modernisme dengan produk-produk seni pop. Dia tak hanya menelusuri dimensi sosiologis dan historis suatu karya seni. Dia melakukan verifikasi muasal suatu karya dan mengonfirmasinya dengan realitas sosial, ekonomi dan politik (dalam konteks kebijakan negara). Gairah dan ghirah ini, menegaskan esensi 'pilih tanding', kemauan dan kemampuan berkompetisi kompetitif di era globalisasi.

Dalam istilah Endang, "tong babarian jeung teu epes meer." Jangan mudah menyerah dalam kompetisi global. Sikap itu tertampak dalam karya-karyanya: Ngalage (1987), Puspa Endah (1989), Rampak Kendang Mojang Bujang (2003), Kariaan (2007), Kariaan Nusantara (2010) dan Kembang Ligar (2014).

Retrospeksi dia sebagai akademisi, kreator, sekaligus performer karya seni sampai pada fase innovation breaktrough --terobosan inovasi, yang terlihat melalui lompatan berpikir tentang dimensi ruang untuk berekspresi dan mempresentasi karya kreatif seni, sesuai pergerakan waktu yang membawa serta perkembangan sains dan teknologi dengan segala dampaknya. Dengan perspektif seni, dia melihat persoalan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk berbagai paradoks dan polarisasi sosial yang dipicu oleh kompleksitas persoalan bangsa.

Intelektualitasnya menemukan dan memberikan cara (solusi), tercermin dalam karya cipta, seperti: Jatining Diri, Tanhanna Dharma Magrava (2012) --yang menegaskan proses implementasi sesanti Bhinneka Tunggal Ika ke dalam persatuan kebangsaan, sebagai bagian inti Pancasila.

Waktu bagi Endang, memberikan peluang kreatif untuk berinovasi dan mewujudkan karya-karyanya yang lebih kekinian, seperti: Ronggeng Midang (2002), Balebat (2015) dan Cahya Sumirat (2016). Dalam konteks ruang dan waktu pula, dia berpikir tentang proses regenerasi, lewat karyanya bertajuk Astungkara (2019). Suatu karya presentasi perspektif dirinya dalam memandang perlunya keberanian 'generasi hari ini' membuka jalan bagi generasi baru (milenial).

Foto: semhaesy

Foto: semhaesy

Aksi kreatif Endang berlaku kapan saja dan di mana saja dia bisa berkreasi. Dia terkesan, paham betul, bahwa di dunia, satu-satunya yang tak bisa didaur ulang hanyalah waktu. Dan ruang, merupakan ajang performa kebajikan untuk menabung kesalehan dan mengelola kesabaran.

Transformasi kreatif Endang Caturwati mewujud dalam karya nyata (prak). Dia sadar, dirinya sebagai manusia biasa yang tak sempurna.

Itulah cermin integritas dirinya. Dalam kesadaran itu, dia manfaatkan ruang dan waktu untuk berkarya, sebagai manifestasi cintanya kepada orang tua (tercermin dalam lagu karyanya, Kanyaah). Simpati, empati, apresiasi, respek dan cintanya kepada keluarga, negara dan bangsa, tersimpan dalam banyak karya puisi dan lagunya.

Dia, seperti namanya: Endang, ekspresi akalbudi yang halus; Caturwati, yang mencerminkan perempuan setia (matahari), yang menghidupkan --memfasilitasi (bumi), mengalir (air), menyejukkan sekaligus berenergi (bayu). Adanya tidak meniadakan yang lain, eÇatri, karena dia refleksi kesadaran tentang cinta manusia kepada Tuhan-nya.

(Kuala Lumpur, 23 Desember 2019).

Penulis adalah wartawan.

BACA JUGA: Cek FILM & MUSIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini