Ceknricek.com -- “Bila nanti ajalku tiba/ kubur abuku di tanah Toba/ di tanah danau perkasa/ terbujur di samping Bunda”.

Penggalan puisi "Tatahan Pesan Bunda" Sitor Situmorang bertitimangsa 1998, itu memang bukan karya terakhirnya. Namun ada wasiat di sana, agar kembali dibumikan di tanah air pada akhir kembaranya dari tanah-tanah jauh.

Satu dekade kemudian, sang penyair mengakhiri kelananya. Ia wafat hari ini lima tahun yang lalu, tepatnya 21 Desember 2014, di Apeldoorn, Belanda dalam usia 91 tahun. Sitor ditemani bulan di atas kuburan.

Kisah Raja Usu dari Tanah Batak

Dalam Kesusastraan Indonesia, nama Sitor Situmorang dikenal sebagai sastrawan angkatan 45, yang berarti ia satu angkatan dengan penyair-penyair kondang lain, seperti Chairil Anwar, Idrus, ataupun Asrul Sani.

Sitor lahir pada 2 Oktober 1923, di Harianboho, sebuah lembah di kaki Gunung Pusuk Buhit, Samosir, Sumatera Utara. Ayahnya, Ompu Babiat adalah kepala adat marga Situmorang dan ibunya perempuan bermarga Simbolon.

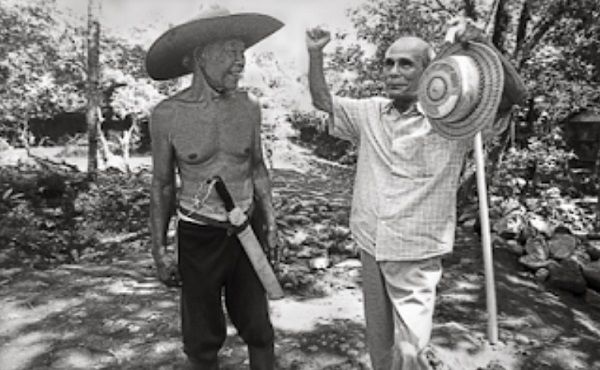

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Sitor yang memiliki nama kecil Raja Usu menempuh pendidikan sekolah dasar pribumi (Hollands Inlandse School) di Sibolga, sekolah menengah pertama (Meer Uitgebreid Lager Ondewijs) di Tarutung, dan sekolah menengah atas (Algemeene Middelbare School) di Jakarta.

Baca Juga: Mengenang Sitor Situmorang, Sang Penyair Pengelana

Bakat sastrawinya sudah terlihat sejak kecil. Ia bahkan mampu menguasai bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis secara otodidak untuk menekuni minatnya terhadap sastra. Hidupnya pun jalin menjalin dengan sejarah Indonesia di masa awal kemerdekaan.

Era pendudukan Jepang, pada tahun 1943, Sitor sempat diberangkatkan ke Jepang untuk menimba ilmu di Negeri Matahari Terbit. Sepulang dari sana ia dipekerjakan di kantor keuangan Jepang yang berada di Sibolga. Namun, tatkala Jepang jatuh, Sitor beralih profesi sebagai redaktur surat kabar Suara Nasional, dan Harian Waspada pada 1947.

Di surat kabar yang terakhir, atas permintaan resmi menteri penerangan Muhammad Natsir, Sitor ditugaskan untuk mengikuti perundingan Indonesia-Belanda di Yogyakarta pada 1948 sebagai koresponden. Dia pun terseret arus revolusi hingga ditangkap Belanda ketika Agresi Militer II dan dibui di penjara Wirogunan, Yogyakarta.

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Jika kelak nama Sitor identik sebagai sastrawan kritis, alih-alih menyebutnya sebagai wartawan atau politisi, hal ini sebenarnya bermula dari kisah sukses besarnya sebagai seorang wartawan saat berlangsung Konferensi Federal di Bandung, tahun 1947.

Hadir bermodalkan tuksedo pinjaman dari Rosihan Anwar, saat itu nama Sitor yang masih cukup muda begitu fenomenal, bahkan menjadi buah bibir ke tingkat dunia karena berhasil melakukan wawancara dengan Sultan Hamid yang merupakan tokoh negara federal bentukan Belanda.

Kelana Sitor Situmorang

Tahun 1950 Sitor mendapat beasiswa Pemerintah Belanda untuk melanjutkan studi di Eropa. Ia sempat tinggal di Amsterdam selama setahun dan bekerja di keduataan Indonesia di Paris.

Sekembalinya ke tanah air pada 1953, pengalamannya di negeri jauh banyak melahirkan buku puisi. Dia menerbitkan antologi puisi Surat Kertas Hidjau (1954) dan menyususl antologi puisi Dalam Sadjak (1955) serta Wadjah Tak Bernama (1956).

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Selama melanglang buana di berbagai negeri seperti Pakistan, Prancis, dan Belanda ia juga menghasilkan beragam karya pengembaraan seperti cerpen Danau Toba (1981), Angin Danau (1982), Gajah, Harimau, dan Ikan (1981), Guru Simailang dan Modiglani Utusan Raja Rom (1993), Toba Na Sae (1993).

Baca Juga: Mengenang Penyair Seribu Tahun, Chairil Anwar

A Teeuw dalam Sastra Baru Indonesia (1980) menyatakan pengalaman Sitor ke Eropa mengakibatkan dirinya terpengaruh sangat kuat oleh filsafat eksistensialisme yang dikenalnya begitu dekat selama ia berada di Paris. Hal senada juga diungkap Maman S. Mahayana dalam bukunya, Akar Melayu: Ideologi dalam Sastra (2010).

Menurut Maman ciri khas puisi-puisi Sitor adalah tema-tema yang menggambarkan keterasingan dirinya dalam memasuki kembali dunia masa lalunya.

“Sitor merasa keasingan dan kesepian yang mendalam, seperti bunga di atas batu/dibakar sepi (“Bunga”) atau sunyi terbagi/jadi percakapan seorang diri/antara mata (“Kawan”). Beberapa puisi pendeknya juga mengisyaratkan hal demikian,” tulis Maman.

Penjara Tanpa Pengadilan

Pada tahun 1959, Sitor mendirikan Lembaga Kebudayaan Nasional yang berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), salah satu partai politik tertua di Indonesia yang digawangi Soekarno, dan Tjipto Mangoenkoesoemo.

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Sejak saat itulah, Sitor mulai terlibat kancah politik praktis. Di masa Demokrasi Terpimpin, ia kemudian menjadi salah satu pendukung setia kebijakan Presiden Soekarno, khususnya di sektor kebudayaan.

Sikap politik ini pun cukup mempengaruhi karyanya yang terbit pada era 60-an, sebagaimana terkumpul dalam antologi puisinya Zaman Baru (1962) yang ia ciptakan bersama Rivai Apin saat berkunjung ke Tiongkok. Kemudian susul menyusul karyanya di tema yang sama, yakni Dinding Waktu (1976) dan Peta Perjalanan (1977).

Baca Juga: Menguak Takdir Asrul Sani

Tahun 1965, Gestok atau Gestapu pecah. Situasi berubah cepat, kekuatan Soekarno dan Komunis digedor era bernama Orde Baru. Sitor yang Soekarnois akhirnya dijebloskan ke penjara pada tahun 1967-1975. Salah satu penyebabnya adalah tulisannya yang berjudul Esai Sastra Revolusioner.

Ketika dibebaskan Sitor kembali berkarya dan meneruskan jalan sunyi sebagai sastrawan. Kumpulan Puisinya Dinding Waktu (1976) dan Peta Perjalanan(1977) pun mendapatkan penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta. Akan tetapi Sitor memilih untuk mukim di Belanda sejak 1984 bersama istrinya, Barbara Brouwer.

Sesekali ia pun masih sempat pulang ke Indonesia, namun ujung kembara Sitor berakhir pada 21 Desember 2014, tepat hari ini lima tahun yang lalu untuk kembali ke tanah leluhurnya, di Harianboho Sumatera Utara.

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Catatan: Tulisan ini sebelumnya pernah dimuat dengan judul: "Mengenang Sitor Situmorang: Sang Penyair Pengelana". Kami melakukan penyuntingan ulang dan referensi baru untuk dimuat kembali dengan tajuk: "Penyair Situmorang Di antara Kembara dan Jalan Pulang."

BACA JUGA: Cek SEJARAH, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.

Editor: Farid R Iskandar