Ceknricek.com -- Saya lahir pada 1 Oktober 1975. Ketika di bangku sekolah dasar, saya ingat ada bendera setengah tiang dikibarkan sehari sebelum ulang tahun saya. Guru saya di SD mengatakan bendera itu penanda negara sedang berkabung.

“Kenapa sih setiap saya mau ulang tahun ada bendera setengah tiang? Kenapa negara berkabung?,” kata saya kepada Ibu.

Ibu kemudian menjelaskan soal pemberontakan yang dilakukan PKI (Partai Komunis Indonesia) terhadap Negara Indonesia yang terjadi pada 30 September 1965 . Tentunya kisah Ibu saya sesuai dengan sudut pandang pemerintah Orde Baru. Bahwa PKI adalah partai terlarang, jahat, tidak beragama. Kafir. Sadis. Dan segudang kejelekan terhadapnya.

Di usia yang masih belia, saya hanya mampu merekam satu versi kisah tentang malam 1 Oktober dari Ibu saya. Bagi ibu saya, barangkali penjelasannya sudah cukup membuat saya memahami tentang segala peristiwa yang terjadi seputar tahun 65.

Tapi kenyataannya, justru saya makin penasaran.

Sumber: Istimewa

Sumber: Istimewa

Baca Juga: Kenapa Film "Bumi Manusia" Harus Saya? (Bagian 2)

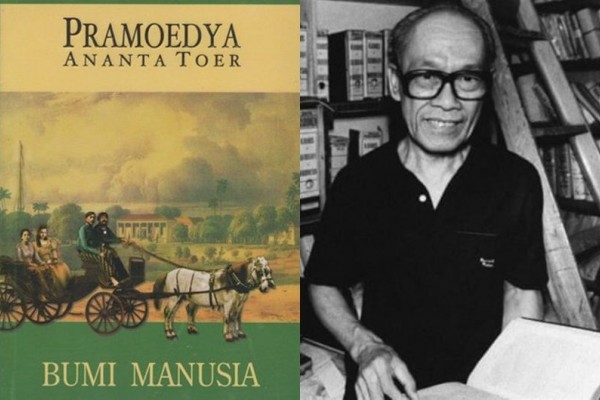

Perkenalan saya dengan karya-karya Pramoedya Ananta Toer dilandasi oleh rasa penasaran tersebut. Setiap mendengar kata Komunis, saya selalu tergelitik ingin tahu. Begitupun ketika mendengar kata Pramoedya Ananta Toer, salah satu sastrawan yang dianggap berideologi kiri saat itu. Saat itu saya menginjak remaja, SMA di sekolah Muhammdiyah di Yogyakarta. Kebetulan nama Pram muncul karena sejak SMP saya terlibat dalam komunitas teater. Tidak hanya Pram sastrawan yang saya kenal, tapi juga Chairil Anwar, Shakespeare, Anton P. Chekov, Samuel Becket, Motinggo Busje, Hamka, Marah Rusli, AA Nafis. Bedanya, untuk Pram saya harus membacanya dengan sembunyi-sembunyi. Takut ditangkap aparat.

Perkenalan dengan karya Pram pertama kali justru bukan Bumi Manusia. Tapi Perburuan. Saya menemukan buku itu di suatu toko loak di pusat perbelanjaan di Yogyakarta yang sekarang sudah jadi taman bermain anak-anak. Tentu saja saya membelinya dengan sembunyi-sembunyi.

Semula saya kira Perburuan bercerita tentang orang-orang komunis yang memburu orang-orang Indonesia. Ternyata, tidak ada satupun kata Komunis, PKI, Kiri, Lekra, dan sebagainya di novel itu. Karena penasaran, saya kemudian mencari karya Pram lainnya.

Perkenalan saya dengan Bumi Manusia terjadi secara tidak sengaja. Saya memperoleh buku itu dari kawan satu sanggar dalam bentuk foto kopian yang dijilid dalam bentuk stensilan. Sebelum saya membaca Bumi Manusia, kawan-kawan saya sudah membicarakan tentang kisah cinta antara Minke dan Annelies. Bahkan ada seorang kawan yang saking jatuh cintanya dengan Annelies, sampai membuat puisi untuknya.

Bumi Manusia saya pikir berbicara tentang manusia komunis yang menyiksa 7 jenderal yang kemudian dimasukkan ke dalam BUMI (Lubang Buaya). Lagi-lagi saya dibuat keliru oleh asumsi ke-ABG-an saya sendiri.

Seperti saat membaca Perburuan, Bumi Manusia sama-sama berbicara tentang perlawanan terhadap penindasan. Hanya saja di Bumi Manusia menggambarkan perlawanan seorang anak muda. Remaja, SMA, yang dipersonifikasikan kedalam sosok bernama MINKE, bukan nama sebenarnya; dimana nama tersebut diambil dari ejekan teman sekelasnya semasa di ELS ( Sekolah Dasar ) yang mayoritas berbangsa Belanda, yang berarti MONYET.

Membaca sosok Minke seperti membaca diri saya sendiri. Kebetulan saya dari keluarga Ibu Cina dan Bapak Jawa. Sejak kecil saya selalu dipanggil: SINKEK. Atau CINO LOLING. Saya pun merasa dekat dengan Minke.

Kisah cinta Minke, juga sangat dekat dengan remaja seumuran saya. Suka sama cewek cantik apalagi keturunan bule, putih, dengan rambut cokelat. Maklumlah anak-anak seusia saya waktu itu tontonannya film Hollywood. Cewek macam Demi Moore, Drew Barrymore selalu jadi orientasi. Apalagi ketika tidak disetujui bapak dan kakak lelakinya. Rasanya dekat banget.

Sumber: Suara.com

Sumber: Suara.com

Baca Juga: Kenapa Film "Bumi Manusia" Harus Saya? (Bagian 3)

Hal-hal yang membuat saya saat itu terpantik untuk menyukai lebih dalam kondisi Indonesia masa Kolonial adalah pergulatan pemikiran Minke yang menjadi latar kisah cinta mereka. Pram sangat lihai mengemas itu sehingga kami, anak-anak remaja galau saat itu benar-benar merasakan amarah kepada kolonial Belanda saat Annelies dan Minke dipisahkan. Padahal tanpa ada adegan peperangan dengan senjata sambal memekik "Merdeka!" yang heroik sebagaimana yang digembar-gemborkan guru sejarah di sekolah.

Lalu kenapa buku ini dilarang? Apa hanya karena Pramoedya berideologi komunis semata maka segala pemikiran tentang Indonesia dilarang? Begitulah pertanyaan saya saat remaja dulu berkelindan di kepala.

Ketika saya hijrah ke Jakarta untuk kuliah. Suhu politik sedang panas. Orde Baru yang dianggap rezim represif selama 32 tahun mulai rontok. Orang-orang yang dianggap berseberangan dengan Rezim Orde Baru mulai melawan. Saya berada dalam pusara konflik tersebut yang berujung Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Suhu politik berubah drastis. Apa yang dulu dilarang mulai bermunculan. Terutama buku-buku yang mengupas seputar peristiwa 65 dari sudut pandang berbeda dari Orba.

Sebagai remaja yang masih penasaran saya langsung melahap segala buku-buku tentang itu. Tanpa ada rasa takut dan khawatir untuk ditangkap.

Saya membaca kembali Bumi Manusia dalam situasi yang berbeda. Tidak dengan stensilan dan sembunyi-sembunyi. Tapi sudah dengan cover asli terbitan Hasta Mitra. Bahkan saya sempat membuat catatan-catatan atas setiap karakter seolah-olah saya seperti hendak memfilmkan novel tersebut. Saking cintanya dengan kisah dalam novel itu, saya tercetus ide membuat film pendek kisah Sanikem untuk keperluan ujian tengah akhir saya. Di IKJ-Fakultas Film dan Televisi.

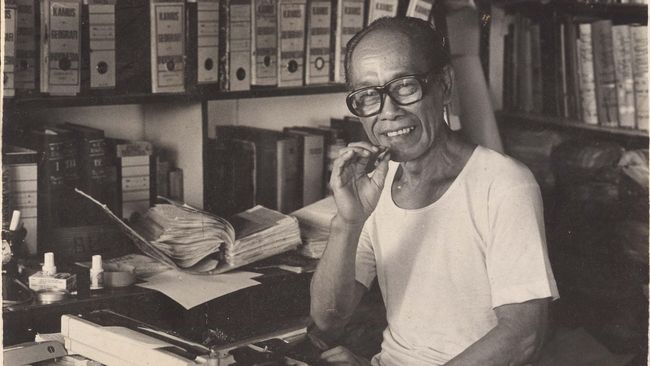

Dengan modal nekat saya naik motor pergi ke rumah Pramoedya di Bojong Gede, Bogor. Saya utarakan maksud saya untuk memfilmkan kisah Nyai tersebut dengan dalih film ini untuk keperluan pendidikan dan kebudayaan. Bukan untuk keperluan komersial. Berharap sosok Pramoedya yang saya kenal sebagai manusia idealis, berbudaya, layaknya kawan-kawan seniman senior di Yogyakarta, dengan mudah memberikan izin kepada saya dengan terbuka. Tapi rupanya beliau dengan tegas mengatakan:

“Maaf sekali, bung. Tidak semudah itu. Asal bung tahu, Bumi Manusia itu sudah ditawar oleh Sutradara Hollywood (Oliver Stone) sebesar 60 ribu dolar dan saya bahkan belum memberikan. Sorry kalau saya terlihat seperti tidak mendukung kemajuan anak muda. Tapi inilah hidup saya. Saya hanya bisa menulis. Tulisan-tulisan saya adalah anak-anak rohani saya yang harus bisa menghidupi keluarga saya baik secara materi maupun non-materi."

Sumber: CNN

Sumber: CNN

Baca Juga: Kenapa Film "Bumi Manusia" Harus Saya? (Bagian 4 - habis)

Mendegar jawaban Pak Pram saya kaget luar biasa. Sebagai anak yang lahir dari keluarga pedagang, saya sangat memahami pola pikir untung, rugi, pinjam meminjam modal, investasi, jual, dan beli. Tapi tidak ditempatkan untuk kebudayaan dan seni. Saya dididik dalam sebuah komunitas yang meletakkan seni sebagai sebuah pengabdian kepada kemanusiaan yang jauh dari komersialisasi dan kapitalisasi. Saya bahkan pernah dimarahi, dimaki-maki di hadapan anggota sanggar oleh guru teater saya karena memiliki pemikiran seperti ayah saya yang pedagang.

Pulang dari Bojong Gede, saya tidak bisa tidur. Tapi dari pengalaman itu, saya menemukan pijakan dan pemahaman baru atas pilihan saya. Kebetulan seni, khususnya film sudah jadi pilihan saya. Film, dalam risalah sejarah dunia yang saya pelajari di sekolah film adalah sebuah kultur yang lahir dari perkawinan antara seni dan teknologi. Antara bisnis dan artistik sebagaimana digambarkan dengan sangat nyata oleh Hollywood, Bollywood, China, dan saat ini Korea dengan K-Pop nya.

Sepulang dari bertemu Bung Pram saya kembali membaca Bumi Manusia sekaligus membuat sebuah sketsa tentang biaya produksi yang dibutuhkan ketika Novel ini beralih medium menjadi sebuah film. Saya memperoleh gambaran angka kasar, untuk membuat film Bumi Manusia dibutuhkan biaya sebesar minimal Rp20 miliar. Di tahun 2000, angka Rp20 miliar adalah angka fantastis untuk sebuah produksi Film. Mengingat di tahun yang sama kawan-kawan senior IKJ seperti Mira Lesmana, Riri Riza, Rizal Mantovani sedang memproduksi film Kuldesak dengan bujet kisaran Rp1,5 miliar yang diperoleh secara indie. Mas Garin Nugroho memproduksi Bulan Tertusuk Ilalang dengan kisaran bujet Rp3,5 miliar. (Bersambung)

BACA JUGA: Cek FILM & MUSIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.